Bachelor-Arbeit

Welche Tipps gebe ich basierend auf sich wiederholenden Fehlern?

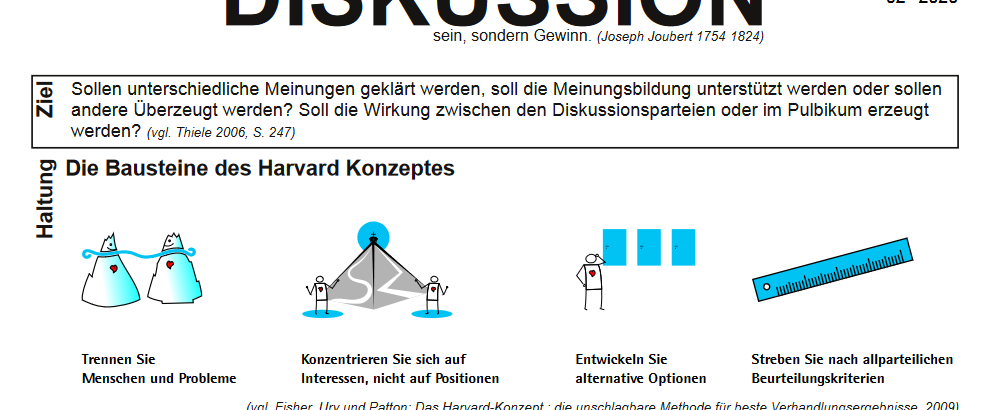

Strukturebene

Zwecke

- distanziertes Ziel treffen: Der Bogen ist geschaffen und wird genutzt, um ein anvisiertes, distanziertes Ziel mit einem Pfeil zu treffen.

- Qualifikationsnachweis: Die Bachelorarbeit wird genutzt, um die Bachelor-Qualifikation einer Person z.B. zum wissenschafltichen Arbeiten nachzuweisen. (vgl. EQR - Europäischer Qualifikationsrahmen)

Zentrale Bestandteile

- Wurfarm/Thema - Stabilität: Der Wurfarm wird strapaziert und trägt die Energie der Sehne. Er darf nicht brechen. Analog ist die Themenfeld der Bachelorarbeit so belastungsfähig, dass es die Energie der Fragestellung aufnehmen kann. Es darf aber auch nicht so starr und unverrückbar sein, dass die Fragestellung am Thema zerbricht. (siehe: Lücken).

- Sehne/Fragestellung - Energie: An der Sehne wird die Spannung im Wurfarm aufgebaut. Die Sehne muss so massiv sein, dass sie selbst keine Energie aufbaut. Wäre die Sehne elastisch, müsste immer sowohl die Elastizität des Wurfarms und die Elasitizät der Sehne abgewogen werden. Die Art und weise, wie die Spannung in Richtung und Kraft erzeugt wird, beeinflusst die Zielerreichung - ebenso der Moment des Loslassens. Die Fragestellung bringt die Energie in die Bachelorarbeit ein. Sie bestimmt als Leitendes Instrument die Flugbahn des Pfeiles.

- Ziel: Das Ziel der Schützin bzw. des Schützen basiert letztlich auf Konventionen. In der Metapher wird es durch die Institution Sportplatz oder den Sportverband festgelegt. Analog dazu wird das Ziel der Bachelorarbeit wie im Zweck beschrieben von der Institution bzw. übergeordneten Konventionen vereinbart.

- Pfeil/Person - Entwicklung: Es gibt verschiedene Pfeile, die sich etwa in Material, Befiederung und Pfeilspitze unterscheiden. Stark vereinfacht bestimmt die Abstimmung von Pfeil und Bogen die Zielsicherheit, d.h. den Spielraum, wenn es an die Grenzen geht. Der Pfeil bist in der Metapher Du als die Studierende Person mit Deiner Individualität, die sich durch Deine Person, deine Lebensumstände und vieles weitere einzigartig auszeichnet.

Weitergedachte Bestandteile

- Sehnenkerbe/Lücken - Verortung: Die Sehne ist an der Sehnenkerbe am Ende des Bogens (Tip) mit dem Wurfarm verbunden. Die Kerben aber auch das Ende des Wurfarms stehen Metaphorisch für die Ränder des Themas, die die Lücken definieren. Die Lücken im Themenfeld sind die Substanz, die die Energie der Fragestellung aufnehmen.

- Muskelkraft/Interesse - Relevanz: Die Muskelkraft der Schützin oder des Schützen spannt den Bogen. In der Bachelorarbeit liefert die Relevanz einer Fragestellung die Notwendige Energie, mit der die Sehne gespannt wird. Die Relevanz kann allgemeiner Natur sein - oder aus persönlichem Interesse erfolgen.

- Luftströmungen/Einflüsse - Puffer: Neben Rücken-, Seiten- und Gegenwind gibt es weitere Faktoren, die Flugbahn des Pfeiles beeinflussen. Auch in der Bachelorarbeit gibt es Umweltbedingungen, de nicht (vollständig) kontrolliert werden können. Sie zu würdigen bedeutet, Puffer einzubauen.

- Loslassen/wissenschaftlicher Prozess - Reflexion: Der Moment des Loslassens bringt all das vorher eingebrachte als Impuls auf den Pfeil und legt damit die eigentliche Flugbahn fest. Nachträgliches Eingreifen (verrücken des Ziels etc.) ist vermutlich meist in den Regeln untersagt. In der Bachelorarbeit folgt auf die Planungsphase das Loslassen von der Struktursetzung und der Planung. Es folgt mit der Flugbahn das reflektierte Abarbeiten nach "Rezept". Es deckt die Lücken der Planung auf und erfordert wiederholt formatives Nacharbeiten. Es deckt jedoch auch Lücken (summativ), die nicht mehr korrigiert werden können. Beide Bereiche der Reflexion und Erkenntnis können genutzt werden, um das Kapitel der Reflexion bzw. der Limitation der Arbeit anzureichern.

- Formativ (im Prozess): Was stört mich, was muss ich anders machen?

- Summativ (Abschlussbewertung): Was stört mich - was hätte ich anders machen sollen?

Hintergrund des Modells

- Das Modell ist im Rahmen eines Tutorats seit 2011 von Josef M. Huber an der Hochschule Esslingen entwickelt worden.

- Ziel des Modells ist es, das System "Bachelorarbeit" von Aussen zu betrachten und damit interne Stressoren (für Stuiderenden als Person aber auch für die Performanz auf Prozessebene) zu erkennen und Gegenmassnahmen.

Limitationen

- Josef M. Huber ist kein Bogensportler - und mit dem Thema inhaltlich nicht Vertraut. Die Metapher beruht deshalb auf trivialem Alltagsverständnis des Bogensports und kann sicherlich argumentativ mit Detailfragen ad Absurdum geführt werden. Bekannte Widersprüche sind:

- Wurfarm/Thema: Die Elastizität des Themas soll nicht verstanden werden als Einladung zum "Wahrheiten Verdrehen" oder zur "Interpretation in eigener Sache" - Überstrapazieren führt letztlich zum Materialbruch.

- Pfeil/Schütze: Die Metapher macht die Studierende bzw. den Studierenden implizit zur Schützin bzw. Schützen - und gleichzeitig aber auch zum Pfeil.

Prozessebene

Ergebnissebene

Kenne das Bewertungsraster.

Weshalb Leitsatz 1?

Transparente und öffentlich verfügbare Prüfkriterien können zur Selbstprüfung verwendet werden und damit gezielte Nacharbeiten ermöglichen.

- Standards können in Prüfkriterien übersetzt werden (Was muss ich erfüllen, um die Standards zu erfüllen?)

- Prüfkriterien und Bewertungsraster können in der Arbeitsplanung berücksichtigt werden und an verschiedenen Zeitpunkten angewendet werden:

- Vor der Abgabe des Proposals.

- Mit der Finalisierung einzelner Kapitel/Arbeitsabschnitte

- Vor dem Korrekturlesen (einzelner Kapitel) beginn von Arbeitsabschnitten:

- Methodenplanung

- Datenerhebung

- Datenauswertung

15 CRM-Leitsätze nach Rall & Gaba (adaptiert nach Rall et al. 2009)

- Kenne Deine Arbeitsumgebung

- Antizipiere und plane voraus

- Hilfe anfordern, lieber früher als spät.

- Übernimm die Führungsrolle oder sei ein gutes Teammitglied mit Beharrlichkeit

- Verteile die Arbeitsbelastung

- Mobilisiere alle verfügbaren Ressourcen (Personen und Technik).

- Kommuniziere sicher und effektiv - sag, was Dich bewegt.

- Beachte und verwende alle vorhandenen Informationen.

- Verhindere und erkenne Fixierungsfehler.

- Habe Zweifel und überprüfe ("double check", nie etwas annehmen).

- Verwende Merkhilfen und schlage nach.

- Re-Evaluiere die Situation immer wieder.

- Achte auf gute Teamarbeit - andere unterstützen und koordinieren

- Lenke Deine Aufmerksamkeit bewusst.

- Setze Prioritäen dynamisch.

Wiederkehrende "Fehler"

Tipp: Nutze die Fragestellung als leitendes Instrument im Schreibprozess: Welchen Beitrag leistet dieses Argument / dieses Kapitel dazu, die Fragestellung zu beantworten?

Formulierungshilfen: Nutze zur Formulierung der Fragestellung Formulierungshilfen oder Schemata, z.B.

- PICO

- PICOT

Unklarheiten durch "UND", "ODER", "NICHT"

- Beispiel: Das Wort "und" wirft die Frage auf, ob es zwei Bedingungen oder Folgefragen verbindet.

- Ursache:

- Die Fragestellung besteht aus zwei (gleichzeitig) zu erfüllenden Bedingungen

- Die Fragestellung besteht aus zwei Einzelfragestellungen, die (zeitlich?) aufeinander folgen.

- Problemvermeidung:

- Nutze Teilfragestellungen um insbesondere Bool´sche Begriffe (UND, ODER, NICHT) zu vermeiden.

- Expliziere die Bedeutung und den Sinn der Bedingungen, um das Missverständnispotenzial zu reduzieren.

- Problemerkennung:

- Ist in der Fragestellung ein Bool´scher Begriff (UND, ODER, NICHT)?

Nichterfüllbarer Möglichkeitsraum durch offene Fragetypen

- Beispiel: Wie kann XYZ erreicht werden (auch Warum? Was? Wie? Wer?)

- Ursache: Die offene Fragestellung eröffnet einen Antworthorizont der ohne Limitationen sowohl das vorhandene, das denkbare wie auch das nicht-denkbare einschliesst und kann damit faktisch nicht erfüllt werden.

- Problemvermeidung:

- Schränke bereits in der Fragestellung den Möglichkeitsraum scharf ein, z.B. "Welche Möglichkeiten sind in der Literatur Beschrieben, XYZ zu erreichen?"

- Problemerkennung:

- Habe ich eine offene Fragestellung formuliert?

- Hage ich meine Fragestellung durch einen zentralen Aspekt hinreichend eingeschränkt bzw. fokussiert?

Unvollständige Fragestellung

- Beispiel: Wie kann XYZ erreicht werden?

- Ursache:

- Der Kontext der Fragestellung ist zu sehr verinnerlicht und wird nicht mehr expliziert.

- Der Wunsch, die Fragestellung pragmatisch und leicht verständlich zu halten steht im Vordergrund.

- Problemvermeidung:

- Führe in Kurzen Sätzen in die Fragestellung ein und erzeuge so ein "Vorverständnis": z.B. 1) "Die Arbeit fragt danach, Wie XYZ erreicht werden kann." 2) Untersucht wird dabei das bisher in der (Sprache, Zugänglichkeit) Literatur beschriebene "Wie". 3) Der Fokus der Fragestellung liegt dabei...

- Prüfe dabei, ob alle relevanten Begriffe aus dem Titel bzw. Glossar hinreichend gewürdigt wurden.

- Formuliere die wissenschaftlich-scharf formulierte Fragestellung im Anschluss an die Einführung, hebe Sie im Layout hervor

- Nutze ergänzend Teilfragestellungen in einem folgenden Absatz um die Fragestellung schrittweise zu beantworten und ein "Nachverständnis" bei den Lesenden zu entwickeln.

- Problemerkennung:

- Ist meine Fragestellung in der Formulierung offen und unlimitiert?

Substantivierungen - Der Weg wird zum Ziel.

- Beispiel: "Ziel ist es, zu verstehen..."

- Ursache: Ziele aus dem vollendeten Prozess abzuleiten entspricht dem handlungsorientierten denken.

- Problemvermeidung:

- Nutze Zielformulierungshilfen

- SMART, beSMART

- DREAM

- Reflexion mit Wunder-Frage: Woran genau erkenne ich, dass ich mein Ziel erreicht habe?

- Reflektiere: Ist das Ziel scharf genug, so dass eine Person mit die Zielerreichung zugestehen muss, auch wenn sie das nicht möchte? Ist das Ziel gleichzeitig so spezifisch, dass es die Fragestellung beantwortet?

- Ergänze den Zweck (weshalb ist es wichtig, dass die Fragestellung beantwortet bzw. das erreicht wird?) - das kann in komplexen Themenfeldern dazu beitragen, die Lesart in das "Große Ganze" einzubetten und Misverständnisse zu reduzieren.

- Nutze Zielformulierungshilfen

- Problemerkennung:

- Enthält meine Zielformulierung eine Substantivierung?

Suchstrategie ist nicht dokumentiert

- Beispiel: "Hierzu wurde umfassend recherchiert..."

- Ursache:

- Die Dokumentation der Recherche erfolgt nicht oder im Nachhinein.

- Die Recherche erfolgt nicht systematisch

- Problemvermeidung:

- Estelle ein Recherche-Konzept: Wo wird wann weshalb recherchiert?

- Prüfe die Konzeptbausteine: Wo und wann haben einzelne Suchbegriffe welchen Erfolg?

- Erstelle einen Changelog: Wann und weshalb hast Du einzelne Suchbegriffe ergänzt bzw. gestrichen?

- Prüfe Deinen Suchstring: Wo und wann hat der Suchstring welchen Erfolg?

- Dokumentiere so, dass Du jederzeit durch Copy & Paste Deine Ergebnisse niederschwellig überprüfen kannst.

- Problemerkennung:

- Habe ich expliziert, wie (insbesondere mit welchen Begriffen), wo und wann ich recherchiere?

- Habe ich die Suchverläufe und Ergebnisse lückenlos dokumentiert?

- Habe ich Ein- und Ausschlusskriterien dokumentiert?

- Für Suchbegriffe?

- Für Suchorte?

- Für Zeiträume?

- Für Ergebnisse?

Fehlende Argumentation - Roter Faden

- Beispiel: Ganze Absätze enden mit einer Quelle.

- Ursache:

- Das Ziel der Argumentation ist beim Schreiben nicht bewusst ("Woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich es noch nicht gesagt habe?")

- Die Argumentation ist nicht strategisch aufgebaut.

- Problemvermeidung:

- Konsequente Nutzung einer Argumentationstechnik (z.B. Fünfsatz-Technik)

- Situativier Einstieg

- Argument 1 mit Beleg

- Argument 2 mit Beleg

- Argument 3 mit Beleg

- Zwecksatz = Schlussfolgerung

- Konsequente Nutzung einer Argumentationstechnik (z.B. Fünfsatz-Technik)

- Problemerkennung:

- Endet ein Absatz mit einer Quelle? - Weshalb wird dann diese Quelle erwähnt?

- Werden verschiedene Quellzitate ohne expliziten eigenen Gedanken zusammengefügt? - Dann überlasse ich den Argumentationsaufbau den Lesenden.

Eigene Leistung

- Beispiel: Ganze Absätze enden mit einer Quelle.

- Ursache: "Eigene Meinung" und "eigene gedankliche Arbeit" werden vermengt.

- Problemvermeidung:

- Mache deine Eigene Leistung (Schlüsse, Bewertung) konsequent deutlich.

- Nutze nicht die eigene Meinung - sondern nachvollziebare Belege oder reproduzierbare Daten als Argument.

- Problemerkennung:

- Endet ein Absatz mit einer Quelle?

- Wird eine Argumentation ohne eigene geistige Leistung (Situativer Einstieg) eingeführt?

- Wird eine Argumentation ohne eigene geistige Leistung (Zwecksatz) ausgeleitet?

Falsche Zusammenhänge - Korrelation vs. Kausalität

- Beispiel: "XYZ ist 1000 mal passiert. Deshalb ist XYZ relevant."

- Ursache: Die (faktische oder angenommene) Relevanz wird im Rückschluss belegt.

- Problemvermeidung:

- Trenne klar zwischen Schlussfolgerung (vom IST-Zustand zur Prognose) und Rückschlüssen (vom IST-Zustand zur Ausgangslage).

- Mache dies sprachlich kenntlich: "Das XYZ relevant ist, kann auch mit der Häufigkeit erklärt werden; [Beweisführung zur Häufigkeit]"

- Problemerkennung:

- Geht es um einen Zusammenhang?

- Falls ja: Geht es um eine Korrelation oder geht es um Kausalität?

Verbal erfolgreiche Argumentationsmuster

- Beispiel: "XYZ ist 1000 mal passiert. Deshalb ist XYZ relevant."

- Ursache: Die Zahl 1000 wird als hoch angenommen. Deshalb wird das Folgeargument gestärkt. Die Zahl 1000 ist aber nur im Kontext wirksam. 1000 Luftmoleküle werden (im implizierten Kontext) meist anders wahrgenommen als 1000 Elefanten.

- Problemvermeidung:

- Erläutere den Kontext. "Dass etwas 1000 mal (in Zeit X, in Region Y, mit Pouplation Z) passiert ist...

- Expliziere das Moment der Bewertung (als form des Schlusses): "Dass etwas 1000 mal (...) passiert ist, bewerte (ich/studie xy, ...) als hoch...

- Begründe das Moment der Bewertung "Dass etwas 1000 mal (...) passiert ist, bewerte (...) als hoch, weil (in vergleichbaren Situationen, ...)

- Problemerkennung:

- Ist der Kontext der Argumentation hinreichend expliziert?

- Ist die Argumentation (z.B. als Bewertung, Schluss, Rückschluss, Hypothesengenerierung, ...) expliziert?

- Ist die Argumentation begründet (z.B. in weiteren Fakten bzw. einer Quelle, die das übernimmt?)

- Ist der geistige Eigentümer der Argumentation benannt? (Ich, Autor XY, ...)

Inkonsistenzen bei zentralen Begriffen

- Beispiel: Begriffe unterscheiden sich in zentralen Textelementen (Titel, Fragestellung, Begriffsdefinitionen, Wissensstand, Suchstrings der Recherche) in der Verwendung oder fehlen in Teilen

- Ursache:

- Der Rückbezug auf den Gesamtzusammenhang fehlt, deshalb werden Begriffe situativ - im Einfluss der jeweiligen Bezugsliteratur gesetzt.

- Begriffe verändern sich im Laufe des Schreibens - die Veränderungen werden nicht auf bereits erstellte Texte angewendet

- Problemvermeidung:

- Erstelle ein Glossar der zentralen Begriffe und erweitere es.

- Führe einen "Changelog" zur Veränderung der Begriffe (das kann ggf. auch in der Diskussion der Ergebnisse/Limitationen nützlich sein)

- Mache verschiedene Begriffs- und Sprachverwendungen explizit

- Problemerkennung:

- Gibt es unerwünscht verschiedene Begriffsverwendungen zwischen Titel und Fragestellung?

- Sind unterschiedliche Begriffssverwendungen expliziert und begründet/erklärt?

Schwarzweißdenken: "Vorteile" und "Nachteile"; "Pro und Contra"

- Beispiel: Fragestellungen und. Fazit zielen auf "Vor- und Nachteile".

- Ursache: Die Begriffe der Vor- und Nachteile erheben den Eindruck einer Ausgewogenen abwägung.

- Problemvermeidung:

- Verwende begründete Kriterien zur Reflexion (bzw. für den Ein- und Ausschluss)

- Begründe diese Kriterien mit dem Kontext, leite die Relevanz der Kriterien her und erläutere die Limitationen der Kriterien.

- Denn: Der Kontext entscheidet, ob eine Eigenschaft als "Vor- oder als Nachteil" zu betrachten ist.

- Problemerkennung:

- Werden dichotomisierende Begriffe wie "Vor- und Nachteile", "Pro- und Contra", "Für und Wider" etc. vermieden?

Schriftbild variiert (nicht beabsichtigt)

- Beispiel: Varianzen in Schriftgrösse, Schriftart, Spacing, Schriftstiel..

- Ursache: Copy & Paste aus anderen Layouts (zum Vermeiden von Übertragungsfehlern)

- Problemvermeidung:

- Texte ohne Formatierung einfügen z.B. "als NUR-TEXT"

- Manchmal hilft es, Texte vorübergehend in einem Texteditor (der nur Schriftzeichen abbilden kann, keine Formatierungen) einzufügen und von dort nochmals zu kopieren.

- Layoutprogramme, die Auszeichnungssprachen verwenden (z.B. LaTeX) kennen diese Probleme nicht.

- Problemerkennung:

- Erwünschte Formatvorlagen vorübergehend Farbig markieren. Lücken treten dann als "unmarkiert" besser hervor.

Wortwahl/Schreibweisen variiert (nicht beabsichtigt)

- Beispiel: Schreibweisen wechseln vom Amerikanischen Englisch zum britischen Englisch, von schweizerdeutscher Schreibweise zur hochdeutschen

- Ursache:

- Begriffsdefinitionen sind lückenhaft vorgenommen.

- Textelemente werden aus anderen Quellen kopiert.

- Textelemente werden von Textgeneratoren generiert.

- Problemvermeidung:

- Verschiedene Schreibweisen in Begriffsdefinitionen hinterlegen und zur Kontrolle verwenden.

- Kopierte Textelemente als Vollzitat kennzeichnen und die abweichende Stellen kommentieren ("sic!)

- Den Prompt für Textgeneratoren so gestalten, dass das erwünschte Ergebnis ausgegeben wird. (Sapere aude)

- Problemerkennung:

- Kritische Begriffe gezielt suchen (weiterführend: "Stemming" (NLP, Lemma, dictionaries)

Disputation

Reflexion

- Wer ist mein Publikum?

- In welchen Punkten verfügt mein Publikum über Expertise? (und möchte diese auch äussern?)

- Über eigene Erfahrungen?

- Über eigene Meinungen?

- Was ist das Ziel meines Vortrags?

- z.B. Neue Inhalte Vermitteln?

- z.B. Bestehende Inhalte neu ordnen?

- Welche Rolle habe ich gegenüber dem Publikum?

- z.B. Expert:in

- z.B. Moderator:in

- z.B. Informant:in/Berichterstatter:in

Checkliste

- Leite ich die Fragestellung Verbal und Visualisiert ein?

- Problem: Was ist der unerwünschte Ausgangszustand?

- Ziel: Was ist der erwünschte Zielzustand?

- Fragestellung: Welche Frage soll das Publikum beantworten?

- Methodik: Wie sollen die Antworten gegeben werden?

- Verbal

- Handschriftlich

- "digital"

- Rahmen: Welche Fragestellungen sind erwünscht und ggf. nicht erwünscht?

- Ausführliche oder Kurze Antworten?

- Stichworte oder vollständige Sätze?

- Kann mein Publikum die Fragestellung bearbeiten?

- Möchte mein Publikum die Fragestellung bearbeiten?

Hintergrund

Wiederholt lässt sich in Studierendenarbeiten in der Präsentation beobachten, dass der Themenvorstellung während der Präsentation die Fragestellung nach dem Pro und Contra, nach Vor- und Nachteilen etc. folgt. Dieses Vorgehen begünstigt einen suboptimalen Diskursverlauf, denn:

- Zurückhalten von Beiträgen: Eine Person bringt sich nicht in die Diskussion ein, weil sie eigene Limitationen befürchtet, z.B. die Annahme, das Thema nicht vollständig durchdrungen zu haben oder aber Gedanken zu haben, die über den Rahmen hinaus gehen, die in der Präsentation gesetzt werden.

- Diskursübernahme: Personen mit ausgewiesener Expertise haben neben dem Zurückhalten von Beiträgen auch die Möglichkeit, den Diskurs zu übernehmen. Das kann dazu führen, dass die Fragestellung ins Absurde geführt wird oder beliebige Themen/Schwerpunkte gesetzt werden.

- Verflachter Diskurs: Die Fragen nach Bewertungen wie Pro/Contra reduziert einen Komplexen Gedankengang der Bewertung auf das Ergebnis. Zentral für diese Bewertung ist aber der Kontext aus dem heraus bewertet wird. Gleichzeitig fehlt wiederholt Zeit, diesen Kontext zu erläutern – selbst wenn explizit nach diesem Kontext gefragt werden würde.

Erschwerende Faktoren sind dabei etwa …

- … Lernhemmnisse während des Vortrags (z.B. wenn ein Thema neu ist – oder «umgelernt» werden muss),

- … wenn Kontext aufwändig zu erschliessen ist (z.B. weil er nicht expliziert wurde, weil er zu fremd ist um wie gewünscht verstanden zu werden, weil er zu komplex ist)

- … wenn die Lerninhalte während des Zuhörens in einer anderen Logik gelernt werden als es die Beantwortung der Frage «Pro/Contra» erfordert.

Aus diesen Gründen liegt die zentrale Aufgabe der Gruppe darin, eine Fragestellung zu entwickeln, die von der Zuhörerschaft beantwortet werden kann, ohne das Thema durchdrungen worden sein muss. Gesucht sind also Fragestellungen, die die Teilnehmenden dazu ermutigen, aus Ihrer Lebenswelt bzw. Lebenserfahrung (als Expertinnen und Experten in eigener Sache) über etwas zu berichten, das die Projektgruppe weiterbringt. Die Transferleistung der Zuhörenden liegt also in der Auswahl eigener Erfahrungen.

Beispiel:

- Welche Gründe sprechen für oder gegen das Nutzen unserer App XYZ?

Alternativen:

- Kennst Du Personen oder Situationen, die unsere App XYZ nutzen würden?

- Weshalb nutzen diese die App?

- Hast Du Erfahrungen gemacht, in denen Dir unsere in denen unsere App XYZ geschadet hätte?

- Welche Erfahrungen waren das genau?